カオナビHRテクノロジー総研調査レポートREPORT

欧州AI規制法が日本の人事業務に与える影響とは? ~日本企業の人事部が理解すべきポイント~

欧州AI規制法とは?日本の企業の人事部が注視すべき理由

2024年に成立した”European Artificial Intelligence Act”(以下、欧州AI規制法)は、世界初の包括的なAI規制として、グローバル経済において重要な位置を占めています。 本規制は、AIのリスクレベルに応じた制約を設け、特に「高リスクAIシステム」に対する厳格な規制を求めています。

日本企業にとっては、この規制が単なる欧州の法規制でなく、AI規制のグローバルスタンダードとなり、日本にも影響を与える可能性が高いことに注意が必要です。例えば個人情報保護に関する法整備も、欧州で2018年に施行されたGDPR(EU一般データ保護規則)がグローバルスタンダードとなり、各国の法整備に影響を与えています。2018年5月のGDPR施行後、日本では2021年にGDPRの内容を踏まえ個人情報保護法が改正されました。米国においても企業の個人データの収集と利用を規制するための連邦レベルでのプライバシー法案の草案が発表されています。

このように、AIガバナンスの分野においても欧州AI規制法が今後日本企業の活動にも影響してくることが予想されます。特に、タレントマネジメントシステムや採用管理システムなどAIと人材の情報を掛け合わせて活用するHRtech分野においては、システムベンダーだけでなくその利用企業も規制の対象となっています。その意味においても、現時点で欧州AI規制法とは何なのか?概要を理解しておくことで、将来の日本市場への影響を予想できる可能性が高いでしょう。

欧州AI規制法の概要とHRtechへの影響

ここでは欧州AI規制法の枠組みを大まかに把握しながら、特にHRtechとの関連性を中心に掘り下げていきます。 欧州AI規制法は”AIシステム”のバリューチェーンにおいて果たす役割に応じてプレイヤーを定義(後述)しています。各プレイヤーに対してAIシステムの提供・利用における義務を課し、違反した場合は罰則が設けられています。 加えて、”汎用AIモデル”に対しても別途規制が設けられています。 この記事ではHRtechとの関連性が深い”AIシステム”に関する規制について掘り下げていきます。

<参考:AIシステムと汎用AIモデルの違い>

- AIシステム:特定のタスクを実行するために組み込まれたAIシステム

(例:応募者の履歴書を分析して合否判定の判断に用いる採用選考AI など) - 汎用AIモデル:広範で異なるタスク完了に使用でき、多目的用途のベースとなる基盤モデル

(例:ChatGPTのベースとなっているGPT-4など。文章作成やチャットボットに転用可能)

【対象】

まずここで規制の対象となる「提供者」は、AIシステムをEU域内で市場に投入する又は稼働させるものを指し、一方、「導入者」はEU域内に所在するAIシステムを導入するものを指します(個人的な利用は除く)。言い換えれば、「提供者」はシステムベンダー、「導入者」はユーザー企業が該当します。他にもAIバリューチェーンにおいて果たす役割により、「輸入者」や「流通者」などのプレーヤーが定義されています。

ここで重要なのが、AIシステムを提供するシステムベンダーのみならず、AIシステムを活用するユーザー企業も規制の対象となることです。

【AIシステムの4分類と規制の概要】

欧州AI規制法はリスクレベルによりAIシステムを4分類し、各分類それぞれに禁止事項や各プレイヤーが満たすべき要件、義務を定めています。

- 「許容できないリスクのAIシステム」

人の生命や基本的人権に対して脅威をもたらすAIシステムが該当します。具体的にはソーシャルスコアリングや潜在意識への操作などが挙げられます。このカテゴリに分類されるAIシステムは欧州AI規制法では利用を禁止されています。 - 「高リスクなAIシステム」

人の安全や基本的権利に影響を及ぼすAIシステムが該当し、例えば、採用の自動化、応募者の選別などをAIで行うシステムはこのカテゴリに該当します。欧州AI規制法における主な規制対象カテゴリーとなり、AIシステムのリスク管理、データガバナンス、その他多様な項目において厳格な義務が定められています。 - 「限定的リスクのAIシステム」

深刻なリスクはないAIシステムが該当し、より軽い透明性義務の対象になります。例えばチャットボットが該当しますが、「提供者」と「導入者」はエンドユーザーに対し、対話している相手がAIであることを認識させる必要があります。 - 「最小リスクのAIシステム」

リスクがごくわずか、またはリスクが伴わないAIシステムが該当します。例えばAI対応ビデオゲームやスパムフィルターなどが挙げられますが、特段の制限はなく自由に利用可能とされています。

【罰則】

「高リスクなAIシステム」「限定的リスクのAIシステム」の提供・利用においては、違反すると「提供者」「導入者」ともに1,500万ユーロまたは全世界売上高の3%の高い方が上限の制裁金が課される可能性があります。(「許容できないリスクのAIシステム」ではより高額な制裁金が課される可能性があります)

【人事分野におけるAIシステム】

欧州AI規制法では、雇用、採用、労務管理に関わるAIは人の基本的な権利に関わるものとされ「高リスクなAIシステム」に該当します。例えば以下のようなシステムが対象になります。

- AIを活用した採用選考システム(履歴書のスクリーニング、面接評価の自動化 など)

- 従業員のパフォーマンス評価AI(AIによる査定、昇進の判断 など)

- 職場監視システム(従業員の行動や生産性をAIでモニタリング など)

一方、「自社の人事制度に関する社員の問い合わせに対し、AIチャットボットで回答するシステム」などは「限定的リスクのAIシステム」に分類されます。

これらの機能を有するシステムのベンダー(提供者)のみならず、ユーザー企業(導入者)にも義務が課されている点に注意が必要です。 ベンダー(提供者)、ユーザー(導入者)ともに十分なレベルのAIリテラシーを求められるのは共通として、ベンダー(提供者)およびベンダーが提供するAIシステム、ユーザー(導入者)それぞれに義務やシステム要件が規定されています。

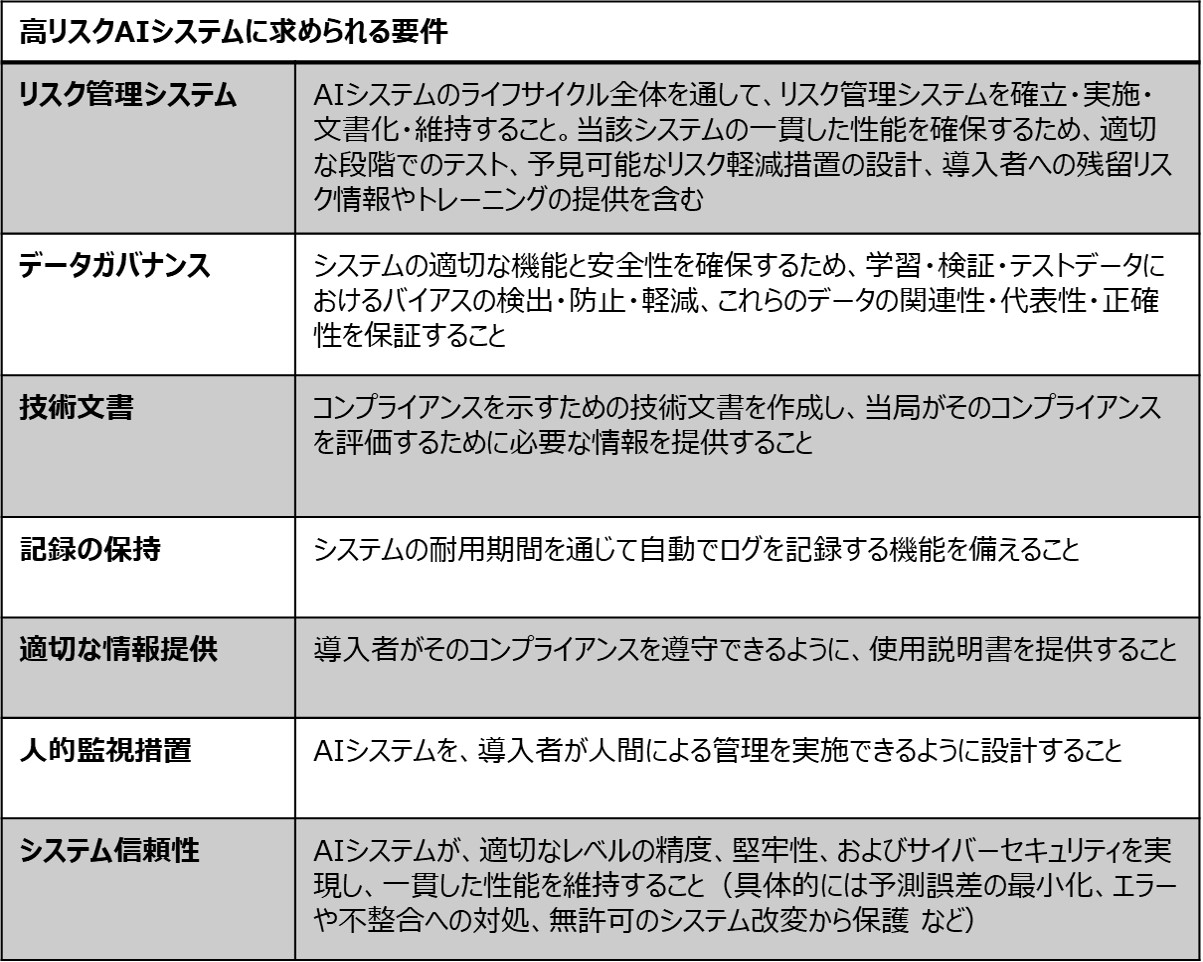

下表が高リスクなAIシステムに求められる要件の概要です。

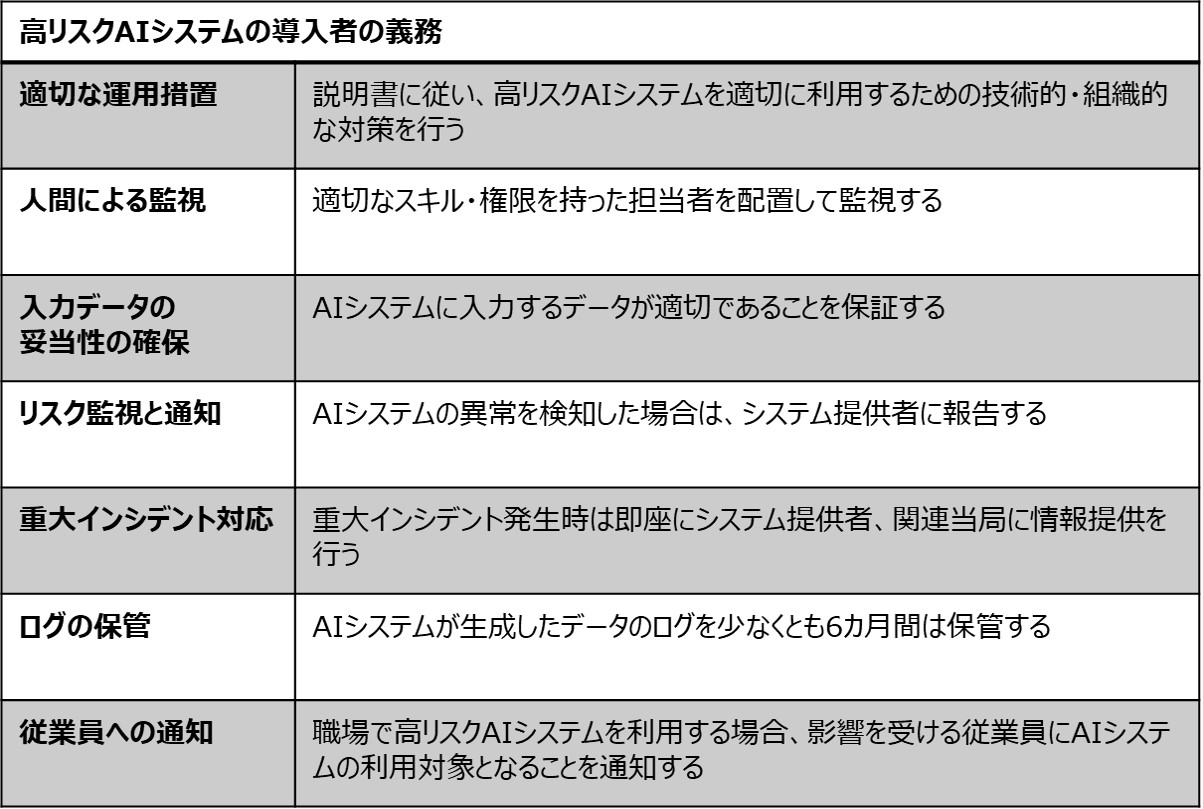

同様に、下表が高リスクなAIシステムのユーザー企業(導入者)に課されている義務の一例です。

日本企業のHRtech活用に与える影響

日本企業においては欧州AI規制法で「高リスクAIシステム」と定義される機能(例えばAIによる採用候補者の自動選別など)は、広くは活用されていはいないのが現状です。しかし、ここ1年ほどで実際にAIによる人事評価、スキル判定・配属レコメンドなどを実務に活用するケースが出てきています。HRtech各社についても今後そのような機能を充実させてくることが想定されるため、将来的に「高リスクAIシステム」に分類されるようなシステムを自社で活用する機会は増えてくるかもしれません。

仮に欧州AI規制法に倣った法令が日本でも制定される場合、「高リスクAIシステム」を活用するユーザー企業側に対しても一定の義務を設けられる可能性があります。そのため、AIを活用した人事関連システムの導入・運用においては、これまで以上に慎重な対応が必要になってくるでしょう。 さらにグローバル企業においては、日本国内での法整備の前に、各グローバル拠点で制定された法令に準じた対応が求められる可能性があるため、欧州AI規制法に端を発するAI規制のグローバル動向には注視が必要です。

まとめ

欧州AI規制法は、欧州企業だけでなく、将来的には日本の人事部にも影響を与える可能性があります。 日本企業の人事部においても、いずれは、AIを活用したHRtechのリスクと規制を理解し、適切な運用を求められる可能性が高いでしょう。今後の法規制の動向に注意が必要です。

以上が欧州AI規制法が日本の人事業務に与える影響の概説でした。

続編では、グローバルHRtech企業がどのように欧州AI規制法に対応したガバナンスを導入しているのか、ケースを紹介する予定です。

※欧州AI規制法の原文を意訳も含め解説しています。

※欧州AI規制法では個別具体の機能が各リスク分類されているわけではなく、抽象度の高い記載になっているため、各分類に例示した機能が正確ではない可能性があります。

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。

最近の投稿

- 2026年2月6日

- 2026年1月15日

- 2026年1月9日

- 2025年11月20日

- 2025年10月10日

カテゴリ別アーカイブ

年別アーカイブ

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。