カオナビHRテクノロジー総研調査レポートREPORT

タレントマネジメントは発展途上?人事・総務担当者1,000人調査から見える浸透度と導入状況

サーベイの背景

「タレントマネジメント」という言葉は、米国マッキンゼー・アンド・カンパニーが1990年代後半に行った人材マネジメントに関する調査から誕生したと言われています。当時の米国はいわゆるドットコムバブルの好景気に沸き、企業間の人材争奪戦が激化している時代でもありました。優秀な人材の採用、そしてその人材を定着させることに各企業が苦慮しており、そこで「タレントマネジメント」の重要性に焦点が当たったという訳です。

「タレントマネジメント」と一口に言っても、複数の定義が存在します。例えば各定義において、「タレント」とは何を指すのかにおける違いがあります。企業の人材全般のことを指すのか、好業績者やハイパフォーマーを指すのか、はたまた人材の持つ才能を指すのか…これ以外にも論点はありますが、多くの定義の共通項としては「優秀な人材の獲得や定着」あるいは「優秀な人材を開発」を促すような人材マネジメントのあり方を指します。よって実務的には、採用・育成・評価といったプロセスはもちろんのこと、キャリア開発や後継者計画、さらには離職防止や組織開発などもタレントマネジメントの射程に入ることがあります。

筆者が2010年代に「タレントマネジメントシステム」の話をした際には「芸能事務所向けのシステムですか?」という反応をされることがあったくらいですが、最近ではそのような反応を見る機会はなくなりました。また多くの日本企業が慢性的な人材不足・採用難を抱えていることを背景に、「タレントマネジメント」に注目が集まり、現在では概念としては広く普及したようにも思えます。

今回はこの「タレントマネジメント」あるいは「タレントマネジメントシステム」について、企業の人事・総務担当者1,000名を対象とした調査結果をご紹介します。

サーベイの概要

今回は以下の要領にてインターネットを用いたサーベイを実施致しました

- サーベイ対象:20歳以上66歳未満の企業の人事・労務担当者1,000名

- サーベイ期間:2025年3月24日(月)~2025年3月26日(水)

- サーベイ内容:Web上で人材情報管理についての質問項目に、選択・記述式で回答

- 結果の集計・分析:回答結果を集計し、差異や傾向を抽出(回答の構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはなりません。そのため、グラフ上に表示される構成比での計算結果は、実際の計算結果とずれが生じる場合があります)

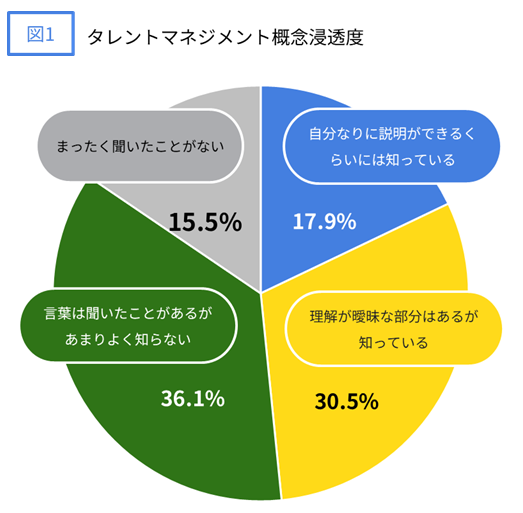

認知は広がるも、理解はまだ浅いタレントマネジメント

「タレントマネジメント」という概念を「自分なりに説明ができるくらいには知っている」が17.9%、「理解が曖昧な部分はあるが知っている」が30.5%となり、ここまでの回答を「概念を知っているグループ」とすると48.4%となっています。この調査は人事・総務担当者向けに行われていることもあり、「まだ過半数に達しておらず、想定よりも浸透度が低い」と筆者としては感じられます。ただし「言葉は聞いたことがあるが、あまりよく知らない」が36.1%で、ここまでの回答を「言葉を知っているグループ」とすれば84.5%になるため、耳にする機会は多い言葉であることは推測されます。しかしながら曖昧な理解を含めても、理解していると言える人は過半数に届かず、回答者が人事・総務担当に限定されていることから、まだまだ浸透しきっていない概念と言えるのではないでしょうか。

自由記述にみる「タレントマネジメント」の人事・総務担当者の理解

上記の「『タレントマネジメント』という概念を知っていますか」に対し、「自分なりに説明ができるくらいには知っている」もしくは「理解が曖昧な部分はあるが知っている」と回答した484名に対し、「『タレントマネジメント』という概念をどのようなものと捉えているか、簡単に教えてください」という自由記述形式のアンケートを実施しています。有効回答は383件です。「従業員」「社員」「組織」といった名詞は、いかなる文脈においても出現しやすいものですので除いて集計すると、出現件数の多い名詞は「能力」が81件と最多で、「配置(64件)」「管理(61件)」「スキル(60件)」といった単語も多く出現しています。

「能力」という単語を含む代表的な回答例が以下となり、全体として「能力の発揮を促すこと」がタレントマネジメントの目的だとする回答、あるいは能力を管理や配置すること自体といった回答が見受けられました。

- 従業員の能力やスキルを最大限に活用して、採用や育成、配置を戦略的に行う人材マネジメント

- 社員の能力を踏まえて管理すること

- 従業員の能力やスキルを引き出し、組織のパフォーマンス向上につなげること

- 人材の潜在能力をフルに活かすための手法

- 個々の能力を最適に発揮できるよう、能力を把握する

- 従業員の能力を最大限に引き出す

- 個人の能力管理

- 能力の適材配置

次点での頻出ワードである「配置」については、以下のような代表的な回答がありました。

- 優秀な従業員の持つ能力やスキルを発揮してもらうため 従業員の情報を管理して戦略的に人材の採用や育成、配置を行う事

- 人材の適正配置

- 人材を適材適所に配置すること

- 人材を経営資源と考えて、人材把握・育成・最適配置を行い価値最大化を図る

- 能力を見比べて、能力にあった配置をする事

- 人材の配置を適切に行い会社のパフォーマンスを上げる

- 企業組織に合った人材の配置

「適正配置」「適材適所」「最適配置」といった言葉が見受けられます。この3つのうち、どれか1つの単語が入っている回答も52件と多めで、タレントマネジメントの要素として多くの人が「その人にあった配置を検討する」ことが含まれていると考えているようです。

「管理」という単語はほとんどの場合、人材(人的資源や人員なども含む)の管理や、その人材が持っている能力を管理するという文脈で使われていますが、人材データや情報を管理するという文脈でも時折使用されています。「スキル」は実際には「能力・スキル」というような能力と並列で語られる回答が過半を占めており、能力の代表的な回答と内容としては重複するものが多く存在しました。

これらの回答から、最大公約数的にタレントマネジメントを捉えるとすれば「社員が能力・スキルを十分に発揮できるよう、人材の配置を最適化するために、人材データや人材情報を管理すること」

と言えそうです。

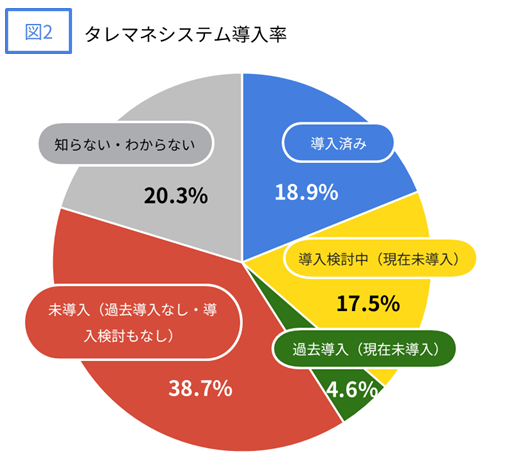

タレントマネジメントシステム導入済の人事部は18.9%

人材データや人材情報の管理は、古くは紙で、また今でも一部はExcelなどの表計算ソフトで管理しているという企業も多くあるかと思われます。しかしながら、昨今は「タレントマネジメントシステム」を導入しているというケースも多くあると思われます。

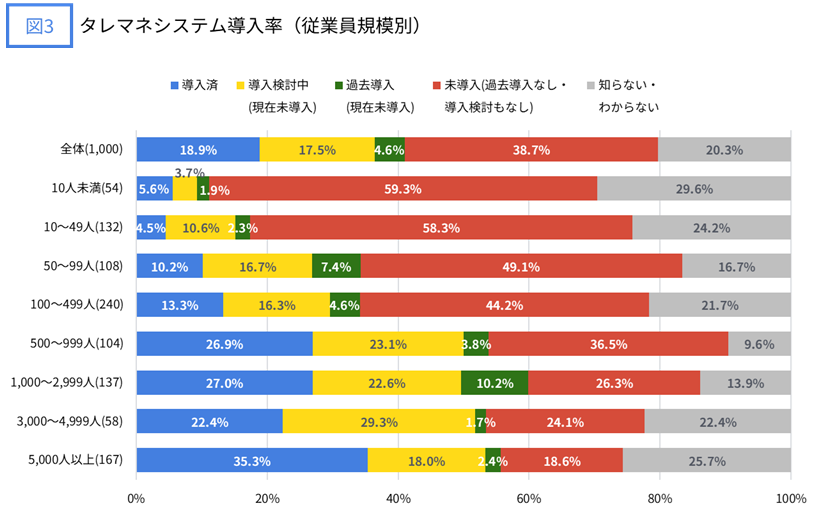

従業員数50人・500人・5,000人 ―従業員規模ごとに現れるタレントマネジメントシステム導入の節目

回答者である人事・総務担当者の勤めている企業の従業員規模ごとに、タレントマネジメントシステムの導入率を出したものが図3です。従業員数が「3,000~4,999人」と「10~49人」については、ややへこみがあるものの、おおよそ従業員数が多い企業の導入率が高いということが分かります。従業員数が多いほどタレントマネジメント業務が複雑化する、あるいは人材情報の管理の負荷が高くなることから、タレントマネジメントシステム導入のニーズが高まるといったこともありそうですし、導入・運用にかかる費用に対して予算が割きやすいといったこともあるかもしれません。

また従業員数「10~49人」と「50~99人」、「100~499人」と「500~999人」、あるいは「3,000~4,999人」と「5,000人以上」の間で、導入率が伸びる傾向にあるようです。従業員数が「50人」「500人」「5,000人」の時に、各企業で何が起こっているのかは仮説に留まりますが、人事管理や組織運営に以下のような「質的な転換点」があるのかもしれません。

- 50人前後:オペレーションが属人的に回らなくなり、人力での評価や情報把握の限界が来る

- 500人前後:組織の多層化による情報の分断や人事に関する課題(例えば評価・昇進の公平性・適材適所の実現・離職対策など)が表面化しやすい

- 5000人前後:グループ経営や海外拠点管理などのグローバル対応が必要となり、人材情報の把握がより困難になる

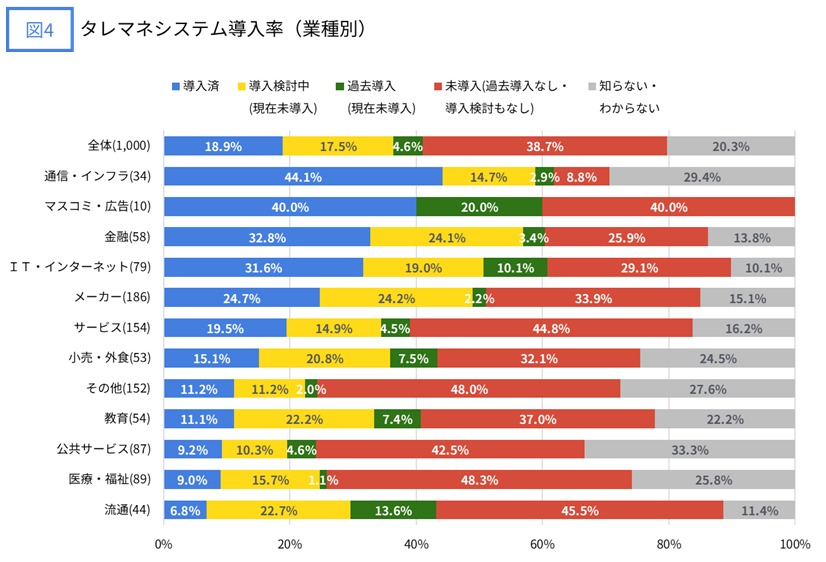

「通信・インフラ」「金融」は高水準、「流通」「医療福祉」「公共サービス」は低水準 ―業種別の導入状況

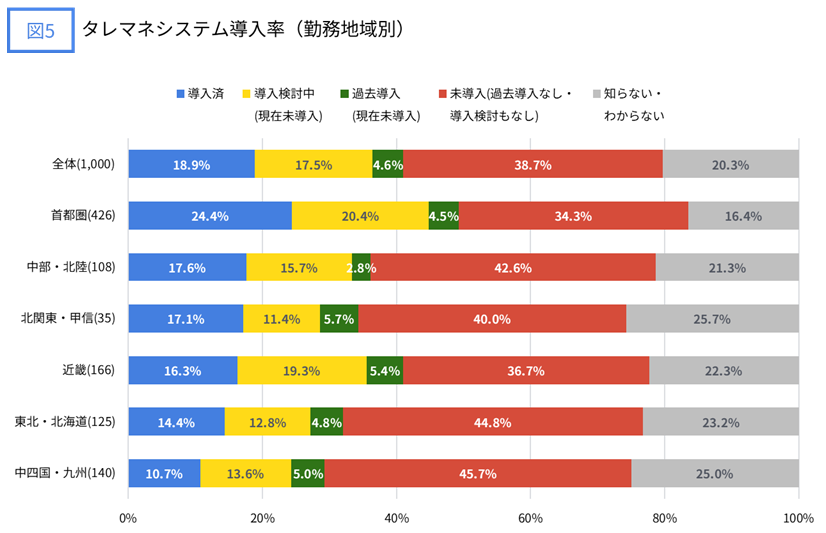

地域別では「首都圏」の導入率がやや高いが、大きな差はない

まとめ

今回の調査からは、「タレントマネジメント」という概念自体の認知は人事・総務担当者に広がりつつあるものの、理解に至っている層はまだ半数に満たないことが分かりました。また、システム導入率についても2割弱にとどまる一方で、企業規模や業種によっては導入が加速する傾向が見られます。

タレントマネジメントシステムは今後、より多くの企業において人事課題解決の基盤として活用されていくことが期待されます。

【インターネットサーベイ調査概要】

<実施詳細>

- 配信:2025/3/24

- サンプル回収数:1,000サンプル

- 配信・回収条件

年齢:20歳以上66歳未満

性別:男女

配信地域:全国

対象条件:企業の人事・労務担当者

<設問と回答選択肢(今回調査)>

問:「タレントマネジメント」という概念を知っていますか。(SA)

選択肢:自分なりに説明ができるくらいには知っている/理解が曖昧な部分はあるが知っている/言葉は聞いたことがあるが、あまりよく知らない/まったく聞いたことがない

問:あなたが所属する人事部では「タレントマネジメントシステム」を導入していますか。(SA)

選択肢:選択肢:導入している/導入していないが、現在導入を検討している/過去に導入していたが、現在は導入していない/導入していない(過去に導入もなく、導入検討中でもない)/知らない・わからない

<備考>

- 図5における地域カテゴリは、都道府県データを収集し、分析のため地域データに変換

- 地域は 東北・北海道/北関東・甲信/首都圏/中部・北陸/近畿/中四国・九州 でカテゴライズ

- 地域と都道府県の対応は以下の通り

- 東北・北海道:北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県

- 北関東・甲信:茨城県/栃木県/群馬県/山梨県/長野県

- 首都圏:埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県

- 中部・北陸:新潟県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/静岡県/愛知県

- 近畿:三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県

- 中四国・九州:鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県

<引用・転載ついて>- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。

最近の投稿

- 2026年1月15日

- 2026年1月9日

- 2025年11月20日

- 2025年10月10日

- 2025年9月30日

カテゴリ別アーカイブ

年別アーカイブ

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。