カオナビHRテクノロジー総研調査レポートREPORT

なぜ同じ人事評価でも納得できる人とできない人がいるのか

-被評価者の納得感に関する調査-

サーベイの背景

9月が人事評価期間だったという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。カオナビHRテクノロジー総研では2019年に「知っておきたい、人事評価の3つの現実 ~人事評価に関する調査結果より~」という記事を公開し、人事評価結果の満足度の低さや、評価満足度と職場満足度の関係について分析をしています。今回は「人事評価の納得感」に主な焦点を当て、評価に対する納得感はどのように形成されるかといった点で探索を行っていきます。

サーベイの概要

今回は以下の要領にてインターネットを用いたサーベイを実施致しました

- サーベイ対象:20歳以上66歳未満の自由業を除く有業者のうち、「(人事評価において)評価される立場である」と回答した575名

- サーベイ期間:2025年3月24日(月)~2025年3月26日(水)

- サーベイ内容:Web上で人事評価についての質問項目に、選択・記述式で回答

- 結果の集計・分析:回答結果を集計し、差異や傾向を抽出(回答の構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはなりません。そのため、グラフ上に表示される構成比での計算結果は、実際の計算結果とずれが生じる場合があります)

半数は人事評価に納得しているが…

-

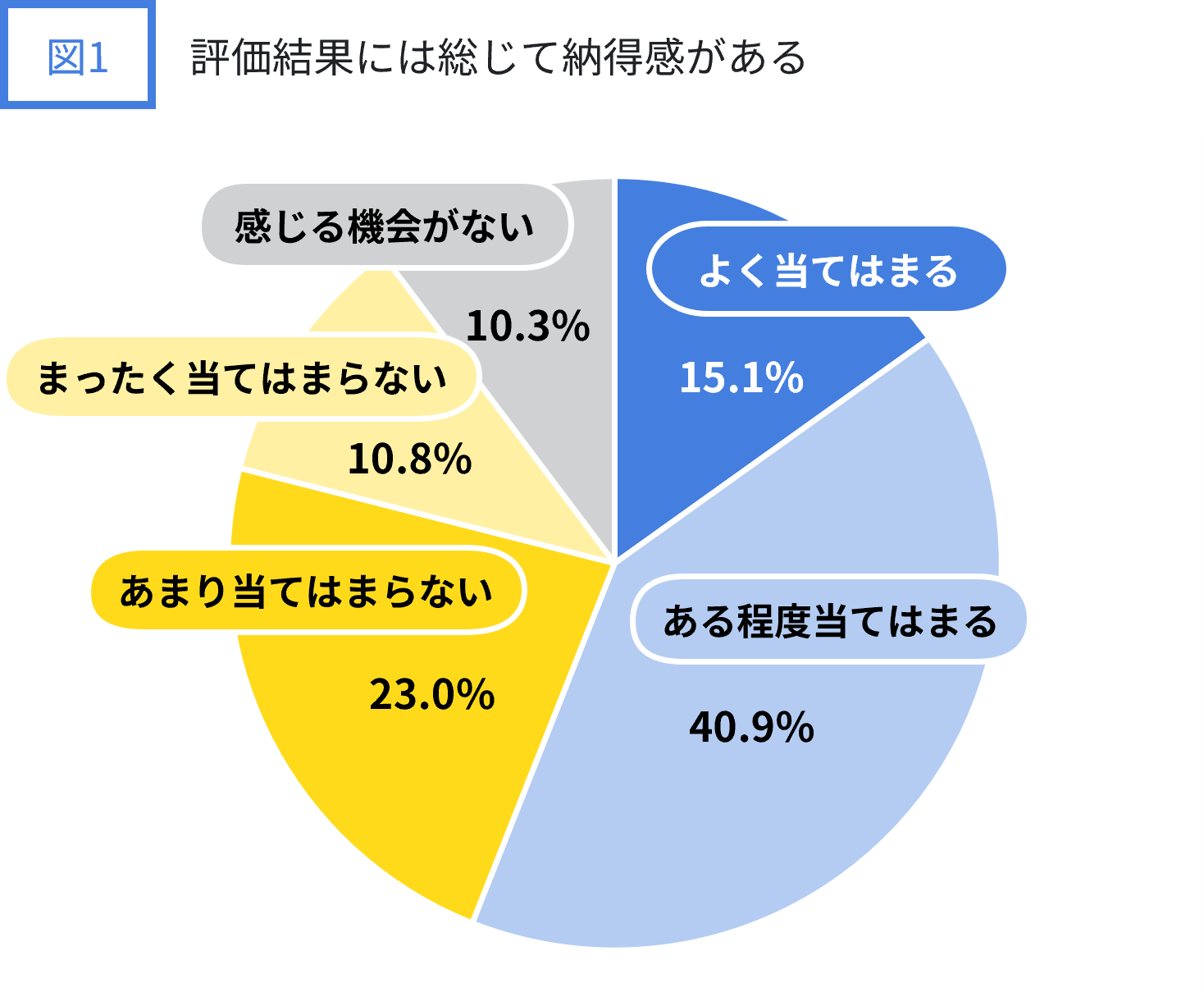

Q. 自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください/評価結果には総じて納得感がある(回答者数575人)

人事評価における評価結果の納得感について聞いたところ、被評価者の立場を持つ575名の回答者のうち「よく当てはまる(15.1%)」「ある程度当てはまる(40.9%)」を合わせた56.0%が「納得感がある」ようです。一方で、「あまり当てはまらない(23.0%)」「まったく当てはまらない(10.8%)」と合わせて33.7%の人は「納得感がない」ようです。回答者の勤め先によっては、評価制度がないというケースもあり得るため「そのように感じる機会がない(グラフ上では、感じる機会がない)」という選択肢も用意し、10.3%が本選択肢を選んでいます。

評価結果の納得感は必要なのか

そもそも人事評価結果に対して、従業員の納得感がどのような観点から必要だと言えるでしょうか。

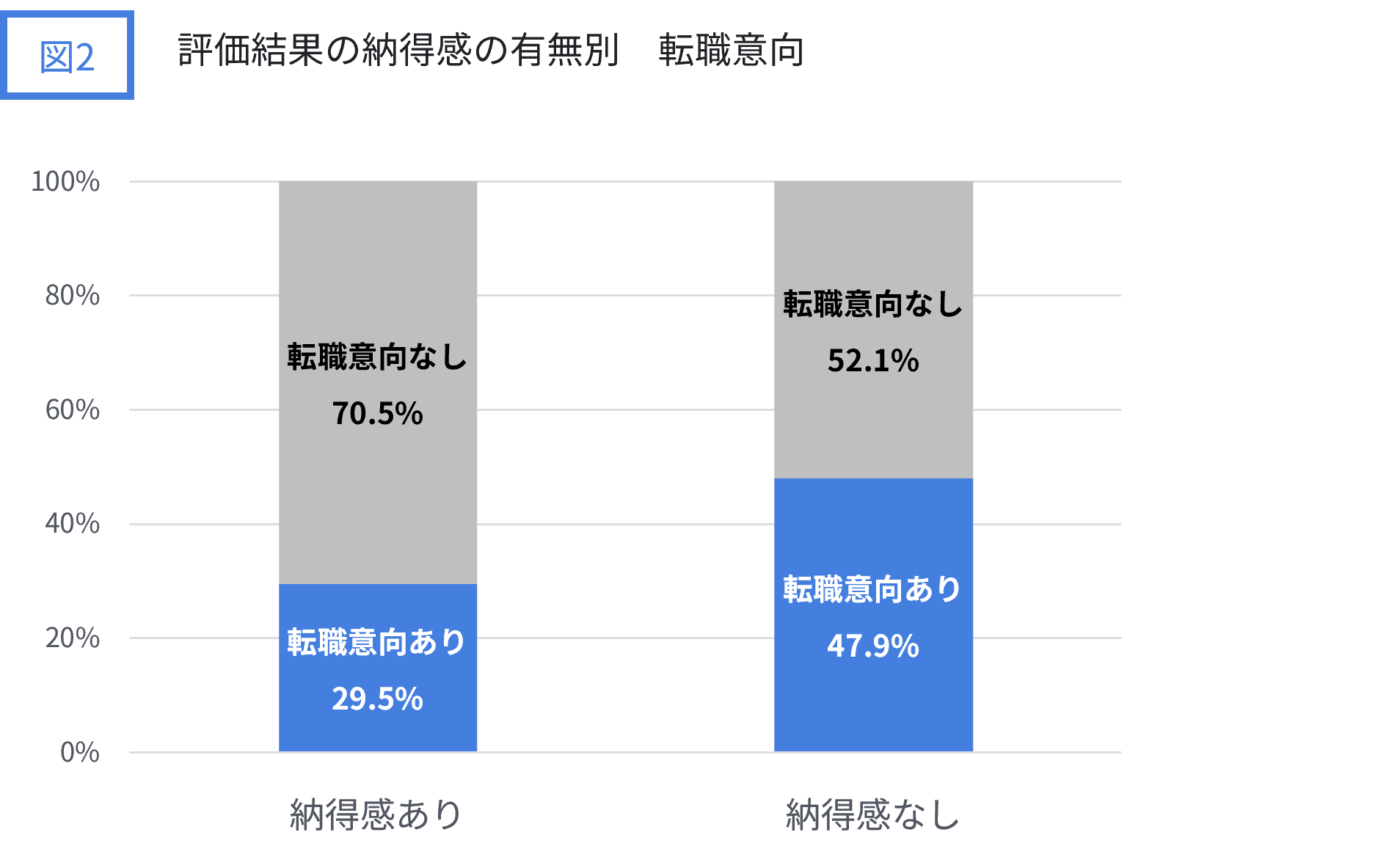

この問いには様々な解があり得ますが、今回の調査では「転職意向」との関係を見てみます。「転職意向」は、評価結果に納得感がある回答者のうち29.5%が持っている一方で、納得感がない回答者では47.9%が持っています。この調査のみから因果関係は明らかにはできませんが、一般的には「評価結果の納得感が低い→転職意向が高まる」という関係が予想されます。また過去記事の「知っておきたい、人事評価の3つの現実 ~人事評価に関する調査結果より~」においては、人事評価の満足度が職場満足度に強く影響を与える可能性が示唆されており、納得感とはニュアンスがやや異なりますが、同様に職場満足度に影響する可能性も考えられます。

評価結果自体が納得感に影響を与える可能性があるか

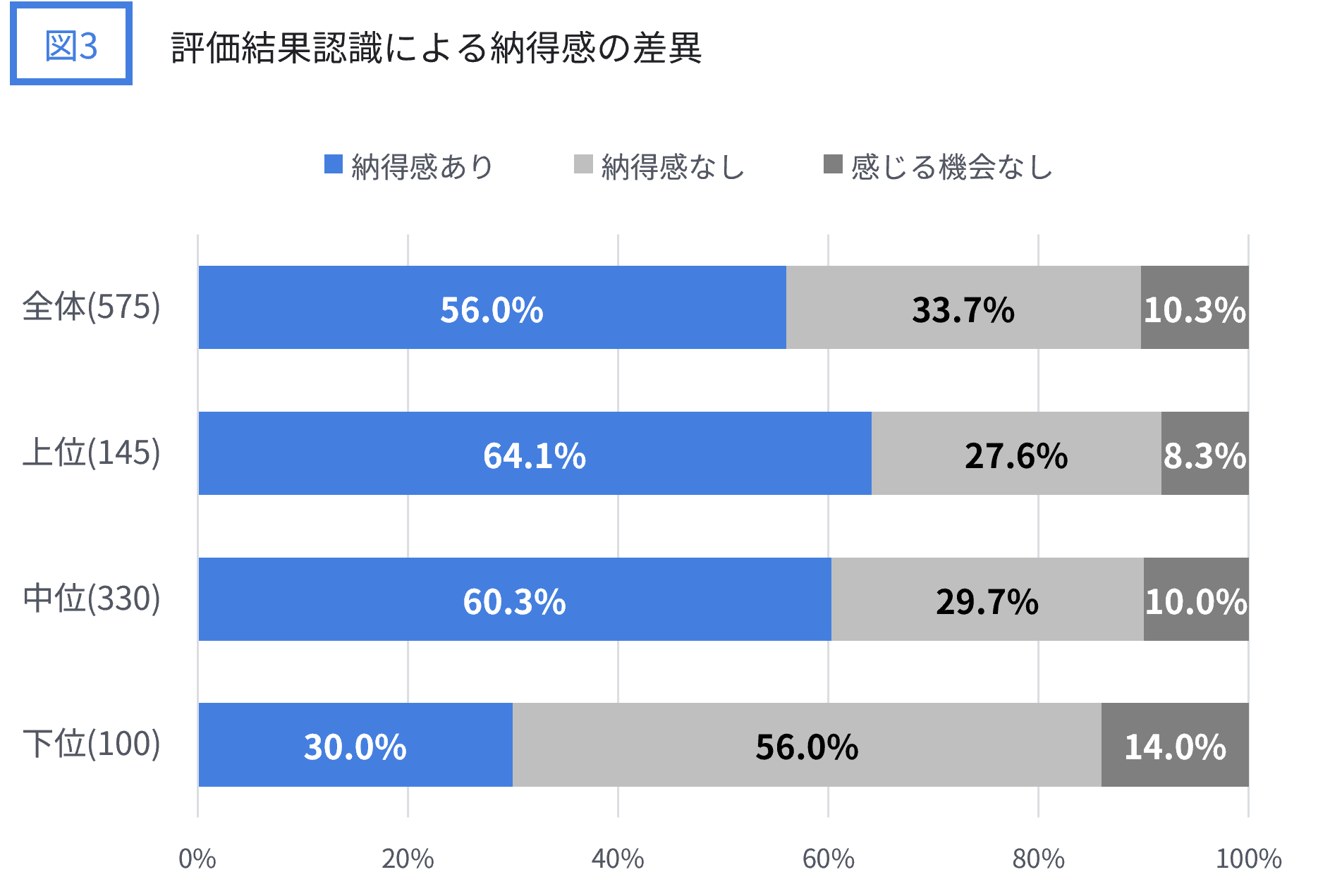

素朴な感覚として「評価結果が良ければ納得感はあるし、悪ければ納得感がないというだけなのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、直近の評価結果の受け止めが所属組織において上位と思っているか、もしくは中位、下位と思っているかによって回答者を3群に分け、納得感の差異を見た結果が図3です。

下位と受け止めている人のうち、納得感があるのは30.0%であり、上位と受け止めている人のうち納得感ありと回答した人の割合である64.1%と比較すると、納得感が生まれづらい傾向にあるようです。しかしながら、下位と受け止めている人でも3割の人は評価結果に納得感があると捉えることもできます。加えて、評価結果の受け止めが上位である人と中位である人の納得感の有無はそれほど変わらないのも興味深い点です。また上位と中位でも、納得感がない人がそれぞれ3割弱(上位は27.6%、中位は29.7%)存在することも分かります。

この結果から、評価結果の良し悪しが納得感に影響を及ぼしていることが予想はされるものの、他にも要因があるのではないかと同時に思わされます。

評価結果が良くはなかったとして、納得感はどう生まれるのか

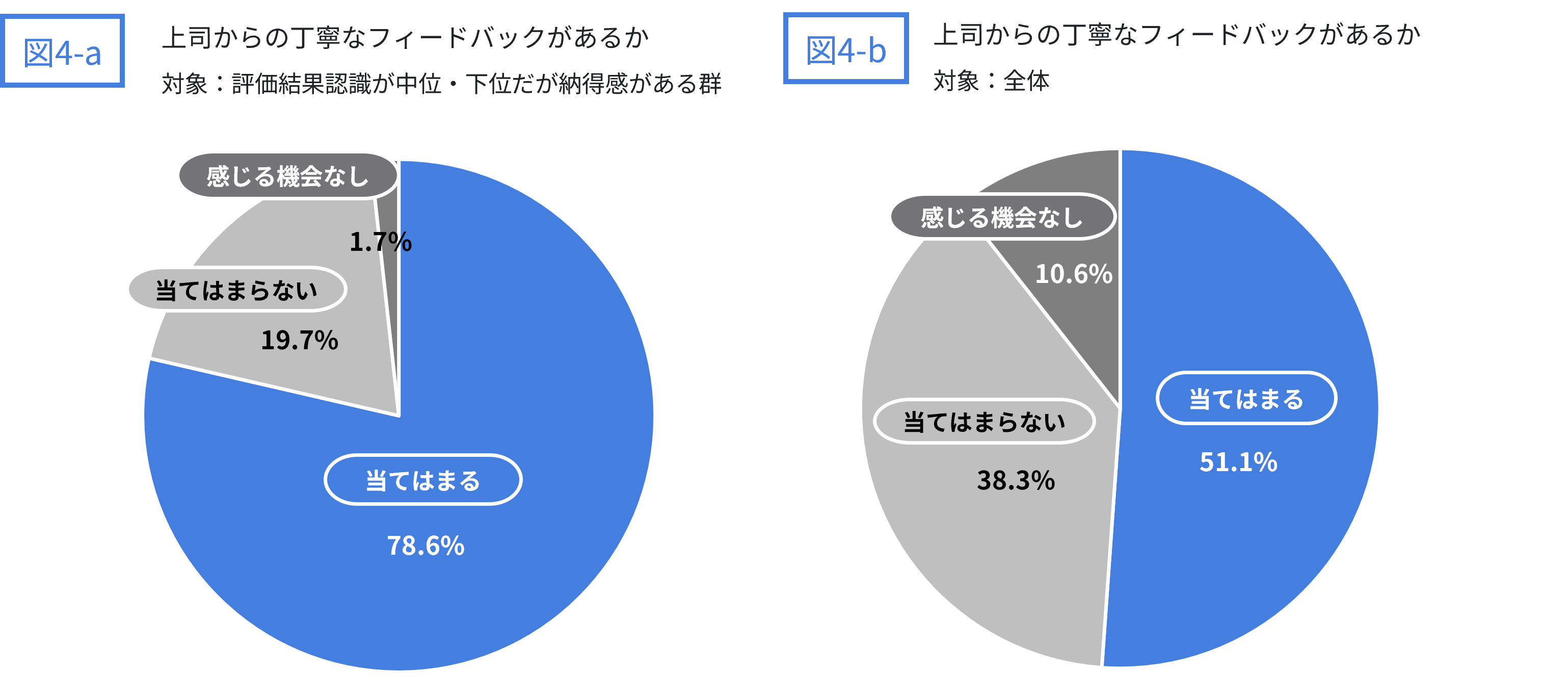

評価結果の受け止めが中位・下位である人でも、納得感がある人が存在することが図3から分かりますが、そのような人たちはなぜ納得感を持てるのでしょうか。可能性がある大きな要因の一つは「上司からのフィードバック」です。

図4-aおよび図4-bを見比べると、評価結果認識が組織において中位・下位でも納得感がある人は、「最終的な評価結果について、上司から丁寧にフィードバックを受けられている」と感じている割合が高い傾向にあることが分かります。

他にも納得感に影響する要素はないか

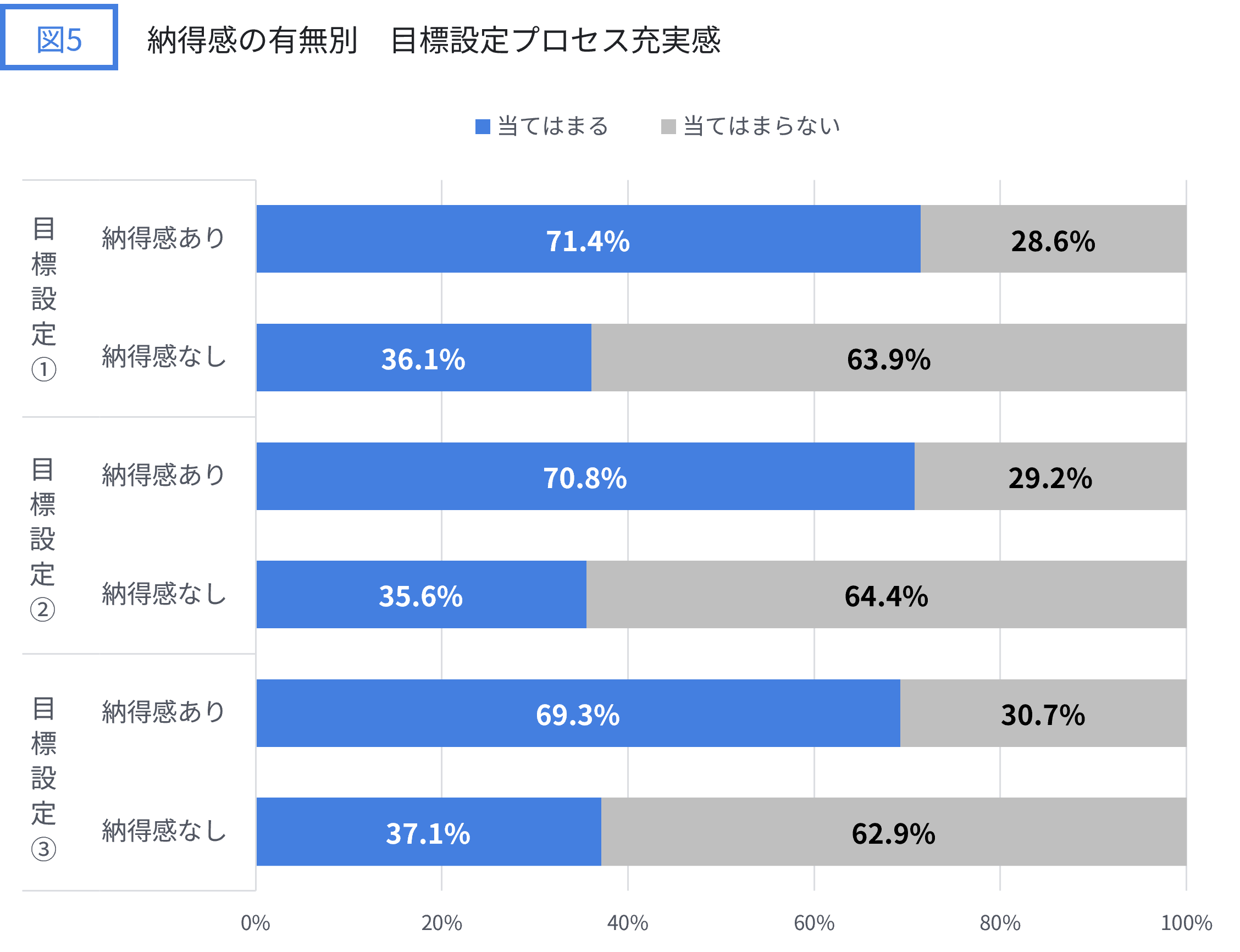

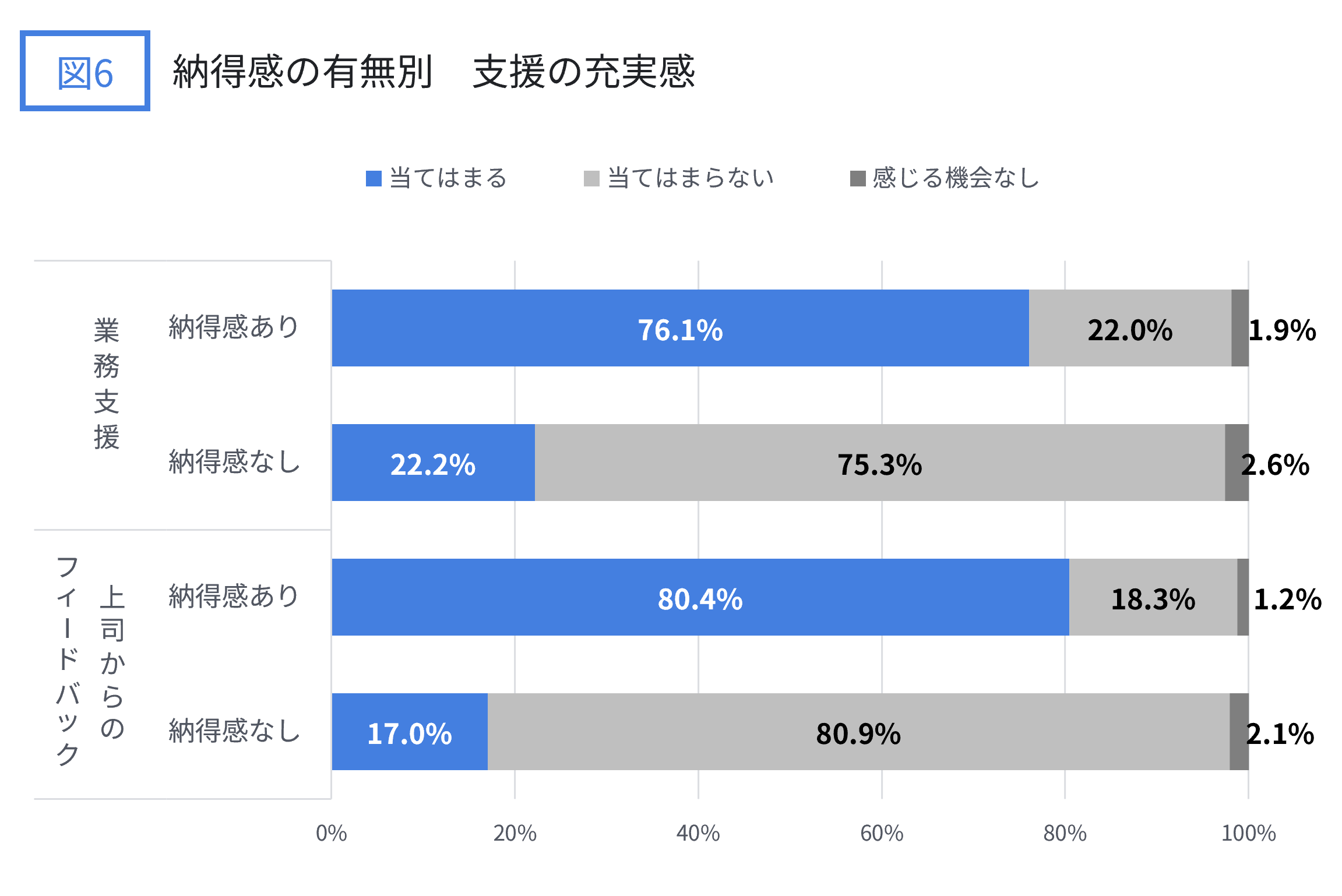

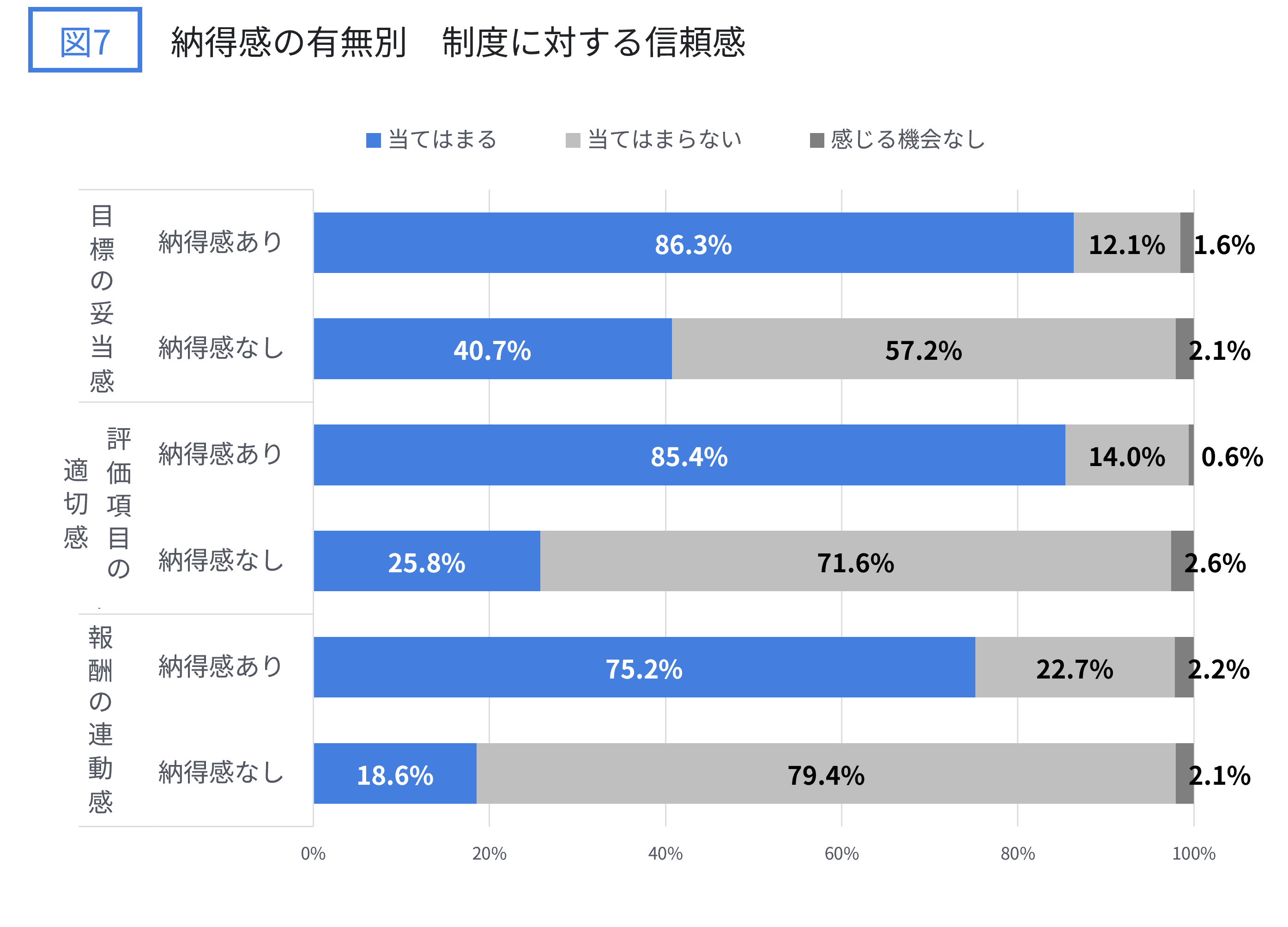

「上司からのフィードバック」は影響がかなりありそうですが、他にもないかを探索するため、図5~図7のように目標設定プロセス充実感・支援の充実感・制度に対する信頼感の観点から複数の指標を用意し、納得感のある群とない群で差異があるかを分析しています。

目標設定プロセス充実感で設定した指標の内容は以下の通りです。

・目標設定①:期初の目標設定時には上司と相談をして目標を決める

・目標設定②:期中に目標の進捗確認の機会がある

・目標設定③:必要があれば、期中に目標が変更できる

「当てはまる」の割合が、納得感なし群よりもあり群で、目標設定①は35.3pt、目標設定②は35.2pt、目標設定③は32.1pt高くなっています。

支援の充実感について設定した指標の内容は以下の通りです。

・業務支援:設定した目標にあった支援を受けられている

・上司からのフィードバック:最終的な評価結果について、上司から丁寧にフィードバックを受けられていると感じる

「当てはまる」の割合が、納得感なし群よりもあり群で、業務支援は53.9pt、上司からのフィードバックは63.4pt高くなっています。

目標設定プロセス以上に、業務支援や上司からのフィードバックは納得感に影響を及ぼすことが予想され、「評価結果の受け止めが中位・下位である人でも、納得感がある人」の分析でも見た通り、「評価結果に対する上司からのフィードバック」は影響が強そうなことが分かります。

制度に対する信頼感について設定した指標の内容は以下の通りです。

・目標の妥当感:最終的に設定された目標は妥当であると感じる

・評価項目の適切感:評価項目は適切だと感じる

・報酬の連動感:自身の評価結果に見合った昇給・降給(給与の上げ下げ)があると感じる

「当てはまる」の割合が、納得感なし群よりもあり群で、目標の妥当感は45.6pt、評価項目の適切感は59.6pt、報酬の連動感は56.6pt高くなっています。

支援の充実感と同様に、納得感に影響を及ぼしていることが予想され、特に「評価項目の適切感」「報酬の連動感」は影響を与えていそうです。

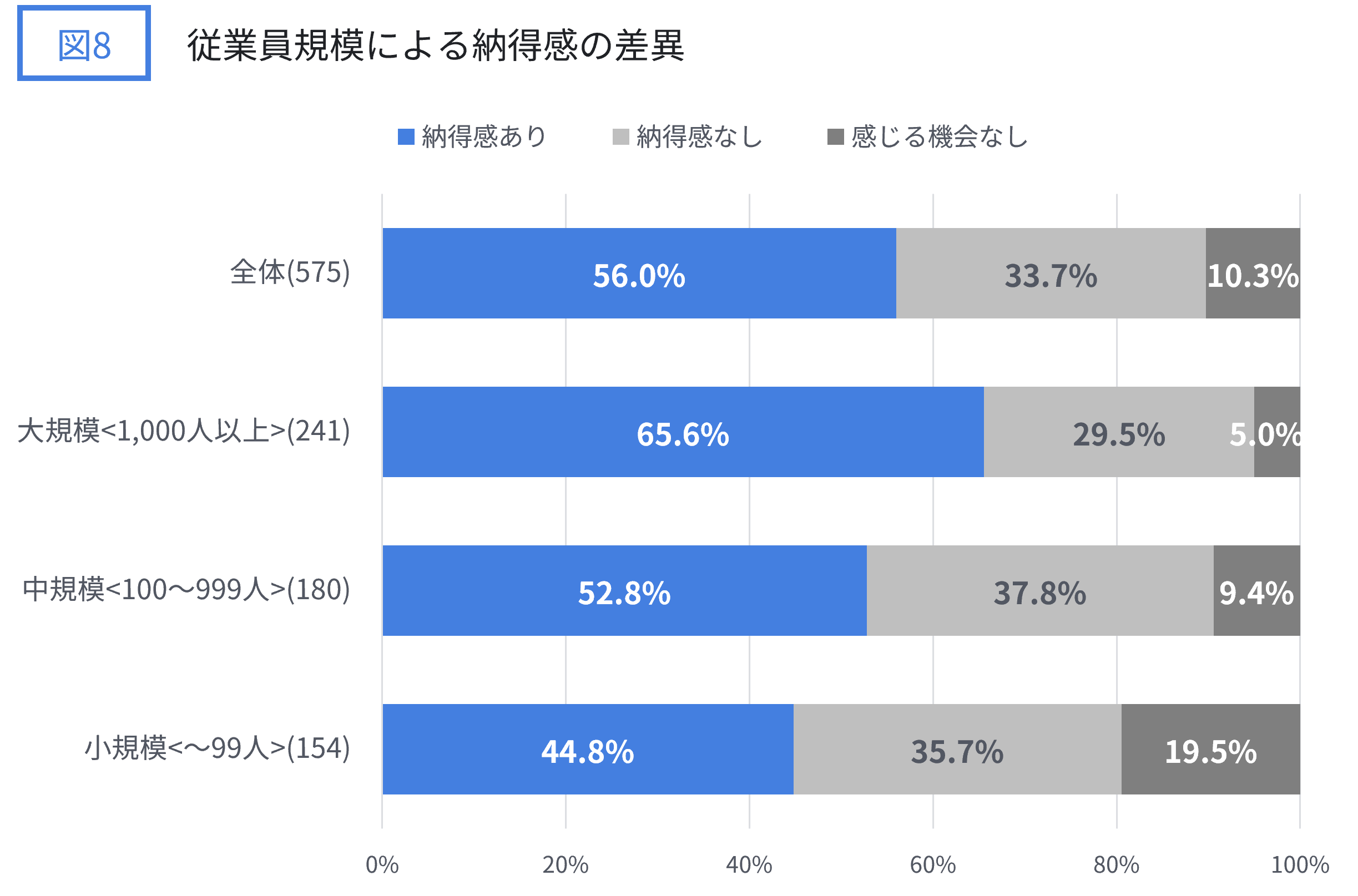

従業員規模が大きい方が、評価に対する納得感が高い?

従業員規模による納得感の差異も見受けられます。

図8の通り、「納得感あり」が大規模(従業員数1,000人以上)では65.6%、中規模(従業員数100~999人)では52.8%、小規模(従業員数~99人)では44.8%となっており、従業員数が多い組織の方が、納得感のある人が多い傾向があります。

小規模な方が、上司・部下間の距離感が近かったり、コミュニケーションが密だったりと、評価結果の納得感が高まりそうな気もしますが、なぜ従業員数が多い組織の方が納得感のある人が多い傾向になるのでしょうか。

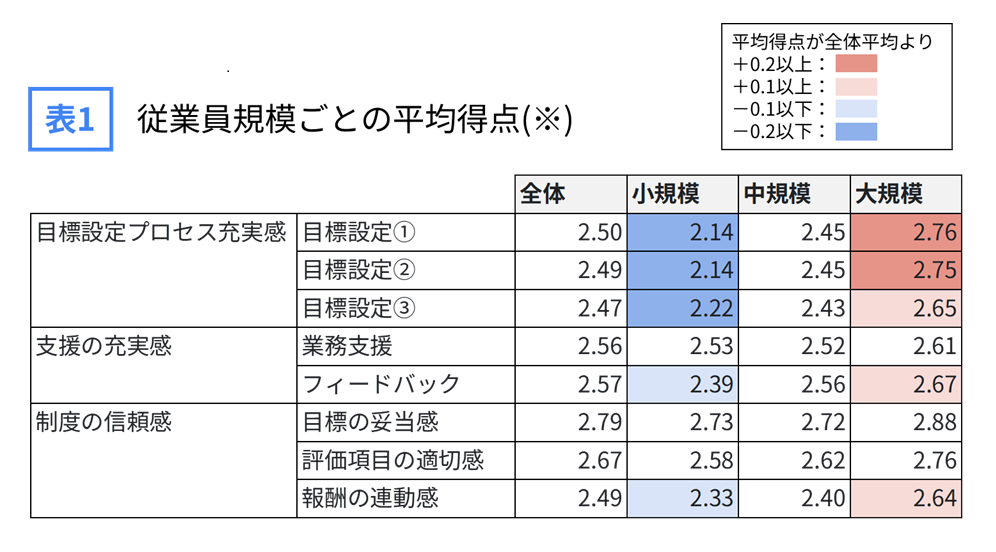

従業員規模による納得感の差異は、制度の整備・運用によるもの?

図5~7で用いた目標設定プロセス充実感・支援の充実感・制度に対する信頼感のそれぞれの指標を得点化し、従業員規模ごとの平均得点を表1の通り算出しました(算出方法はボックス内をご覧ください)。表1からは、多くの指標は小規模→中規模→大規模となるにつれ、平均得点が高くなっていることが分かります。先ほどの分析から納得感への影響が高いとされる「評価結果に対する上司からのフィードバック」や「報酬の連動感」もその傾向が見受けられます。

これらの指標のほとんどは、目標設定や評価、報酬制度によって支えられています。こういった制度の整備や運用の徹底は、従業員規模が大きくなるほどに促されることは予想され、結果として評価に対しての納得感が醸成されるのではないか、と筆者は推測します。

さいごに

人事評価は、誰にとっても「完全に公平」とは感じにくく、すべての人が納得するのはなかなか難しい領域です。実際に本調査では、

・被評価者のうち、56.0%が人事評価結果に納得感がある一方で、33.7%は納得感がない

・評価結果を組織において上位・中位と感じている人でも3割弱(上位は27.6%、中位は29.7%)、下位と感じている人の56.0%は納得感がない

ということが明らかになりました。 また従業員規模が大きいほど、人事評価結果に納得感がある人の割合が高まること、その要因として制度の整備・運用の着実さがあるのではないかということを示しました。 とはいえ、評価結果が下位の人や小規模な組織に属する人でも納得感のある人が一定の割合いるということは、働く人々の納得感を高める工夫が可能であることを示唆しています。本調査が示すように、評価の丁寧なフィードバックや制度への信頼感は、その人が結果をどう受け止めるかに大きな影響を与えています。評価を「単なる判定」ではなく、「成長を支える仕組み」として運用することで、働く人の意欲やキャリア選択にも好影響をもたらせるのではないでしょうか。

【インターネットサーベイ調査概要】

<実施詳細>

-

-

-

-

-

-

-

- 配信:2025/3/24

- サンプル回収数:1,000サンプル(今回の分析においては、このうち被評価者の立場をもつ575サンプル)

- 配信・回収条件

年齢:20歳以上66歳未満

性別:男女

配信地域:全国

対象条件:有業者(自由業を除く)

-

-

-

-

-

-

<設問と回答選択肢(今回調査)>

問:お勤めの会社の規模はどの程度ですか。従業員数をお答えください。(SA)

選択肢:10人未満/10~49人/50~99人/100~499人/500~999人/1,000~2,999人/3,000~4,999人/5,000人以上

問:人事評価において、ご自身はどの立場に当てはまりますか(SA)

選択肢:1 自身は評価をする立場でも、評価をされる立場でもある/2 自身は評価をする立場だが、評価をされる立場ではない/3 自身は評価をする立場ではなく、評価をされる立場である/4 自身は評価をする立場でも、評価をされる立場でもない/5 所属する会社・組織には人事評価がない ※本レポートでは1もしくは3を回答した回答者575名を分析対象とした

問:現在、転職あるいは退職を検討していますか(SA)

選択肢:1 すでに転職・退職が決まり、会社・組織に伝わっている/2 まだ決まっていないが、転職活動中あるいは退職に向けた行動をしている/3 具体的な活動・行動はしていないが検討中である/4 転職・退職は考えていない ※本レポートでは1~3が転職意向あり、4が転職意向なしとした

問:自身が評価をされる立場として回答してください。最も直近で確定した自身の評価結果について、どのように受け止めていますか(SA)

選択肢:1 所属する会社・組織の中で客観的に上位の評価結果である/2 所属する会社・組織の中で客観的に中位の評価結果である/3 所属する会社・組織の中で客観的に下位の評価結果である

問:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる

表側:期初の目標設定時には上司と相談をして目標を決める/期中に目標の進捗確認の機会がある/必要があれば、期中に目標が変更できる

問:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる/5 そのように感じる機会がない(自社には目標設定がない等)

表側:評価結果には総じて納得感がある/設定した目標にあった支援を受けられている/最終的な評価結果について、上司から丁寧にフィードバックを受けられていると感じる/最終的に設定された目標は妥当であると感じる/評価項目は適切だと感じる/自身の評価結果に見合った昇給・降給(給与の上げ下げ)があると感じる

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。

最近の投稿

- 2026年2月26日

- 2026年2月20日

- 2026年2月6日

- 2026年1月15日

- 2026年1月9日

カテゴリ別アーカイブ

年別アーカイブ

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。