カオナビHRテクノロジー総研調査レポートREPORT

評価の「納得感」を軸に見る人事評価をめぐる上司と部下の認識差

サーベイの背景

以前掲載した「なぜ同じ人事評価でも納得できる人とできない人がいるのか -被評価者の納得感に関する調査-」では、被評価者の視点で人事評価の納得感について見てきましたが、今回は評価者に対して行った人事評価についてのアンケート結果から、上司がどのように部下の評価結果やその納得感を捉えているのかを整理しました。被評価者である部下自身の認識とあわせて見ることで、評価をめぐる両者の受け止め方の違いを明らかにします。

サーベイの概要

今回は以下の要領にてインターネットを用いたサーベイを実施致しました

- サーベイ対象:20歳以上66歳未満の自由業を除く有業者のうち、「(人事評価において)評価される立場である」と回答した575名

- サーベイ期間:2025年3月24日(月)~2025年3月26日(水)

- サーベイ内容:Web上で人事評価についての質問項目に、選択・記述式で回答

- 結果の集計・分析:回答結果を集計し、差異や傾向を抽出(回答の構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはなりません。そのため、グラフ上に表示される構成比での計算結果は、実際の計算結果とずれが生じる場合があります)

被評価者の評価結果に対する納得感(前回調査から)

-

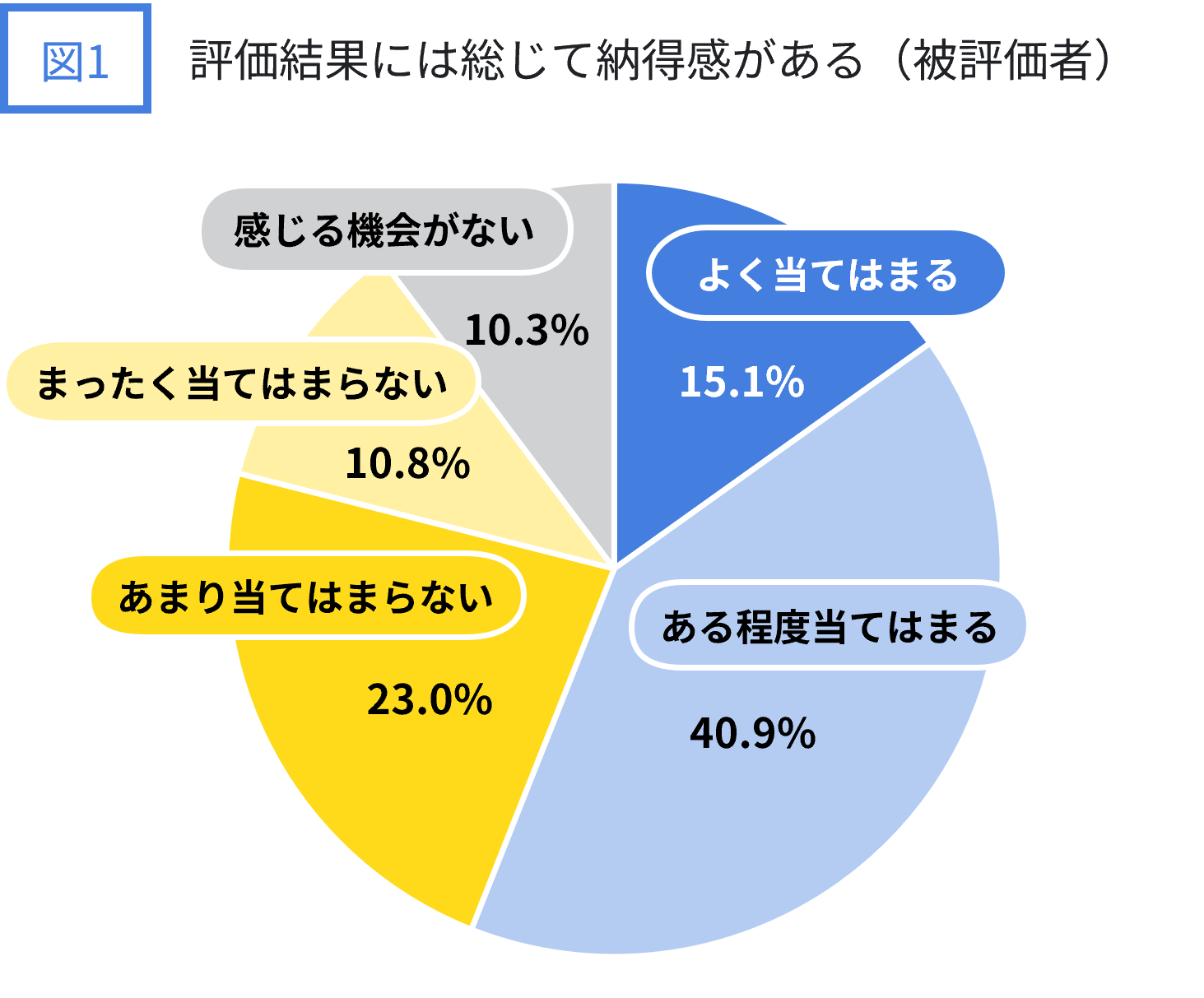

Q. 自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください/評価結果には総じて納得感がある(回答者数575人)

過去の記事「なぜ同じ人事評価でも納得できる人とできない人がいるのか -被評価者の納得感に関する調査-」から、被評価者の人事評価の評価結果の納得感のグラフを再掲します。被評価者の立場を持つ575名の回答者のうち「よく当てはまる(15.1%)」「ある程度当てはまる(40.9%)」を合わせた56.0%が「納得感がある」ようです。一方で、「あまり当てはまらない(23.0%)」「まったく当てはまらない(10.8%)」と合わせて33.7%の人は「納得感がない」ようです。回答者の勤め先によっては、評価制度がないというケースもあり得るため「そのように感じる機会がない(グラフ上では、感じる機会がない)」という選択肢も用意し、10.3%が本選択肢を選んでいます。

では評価者側は、「自分の部下が評価結果に納得しているか」をどう見立てているでしょうか。

図2は部下の評価結果の納得感(図1と同じデータ)と、上司の「自分の部下の納得感」の認識を並べたグラフです。「よく当てはまる」の割合に差はあまりなく、どちらも15%程度ですが、「ある程度当てはまる」と61.8%の上司側が思っている一方で、部下側は40.9%となっています。よって「納得感がある(よく当てはまる+ある程度当てはまる)」と上司側は76.1%が思っているところ、実際に部下側で納得感があるのは56.0%に留まっており、20pt程度の差が上司・部下間にはあることになります。

上司と部下のすれ違いはどこで起こるのか

評価の納得感の認識差は、どこで生まれるのでしょうか。被評価者である部下側の評価結果への納得感について分析した「なぜ同じ人事評価でも納得できる人とできない人がいるのか -被評価者の納得感に関する調査-」では、目標設定プロセス充実感、支援の充実感、制度に対する信頼感に関する複数の指標を使いました。そのうち

・業務支援:設定した目標にあった支援を受けられている

・上司からのフィードバック:最終的な評価結果について、上司から丁寧にフィードバックを受けられていると感じる

・評価項目の適切感:評価項目は適切だと感じる

・報酬の連動感:自身の評価結果に見合った昇給・降給(給与の上げ下げ)があると感じる

上記の4指標は、部下側の納得感に影響を強く与えることが、示唆されました。

「目標設定プロセス充実感、支援の充実感、制度に対する信頼感に関する複数の指標」に関しては、部下側には「〇〇と感じるかどうか」を聞いていますが、上司側には「自分の部下に〇〇ができているか」と聞いています(選択肢の詳細は、グラフ下部に記載しています)。

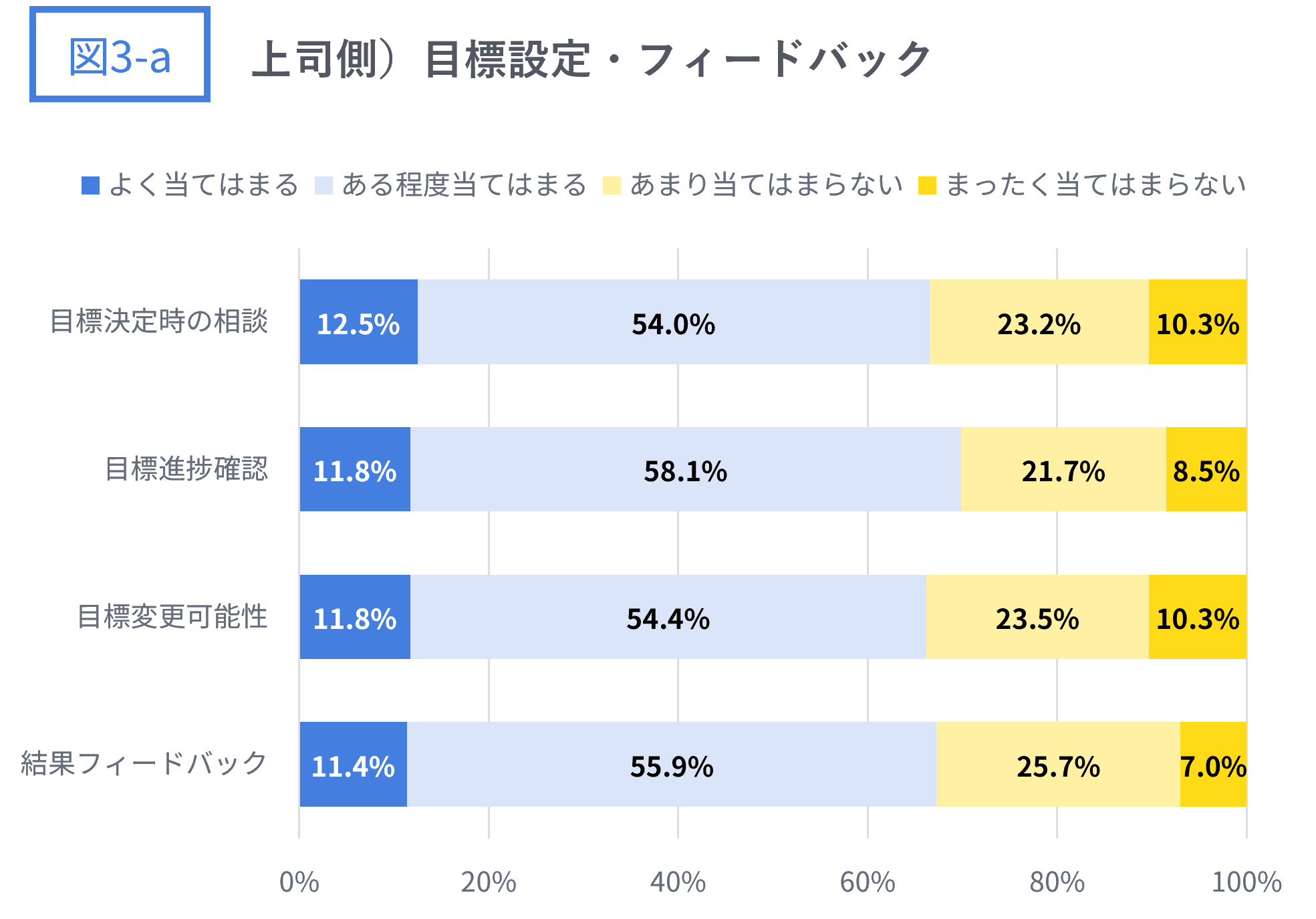

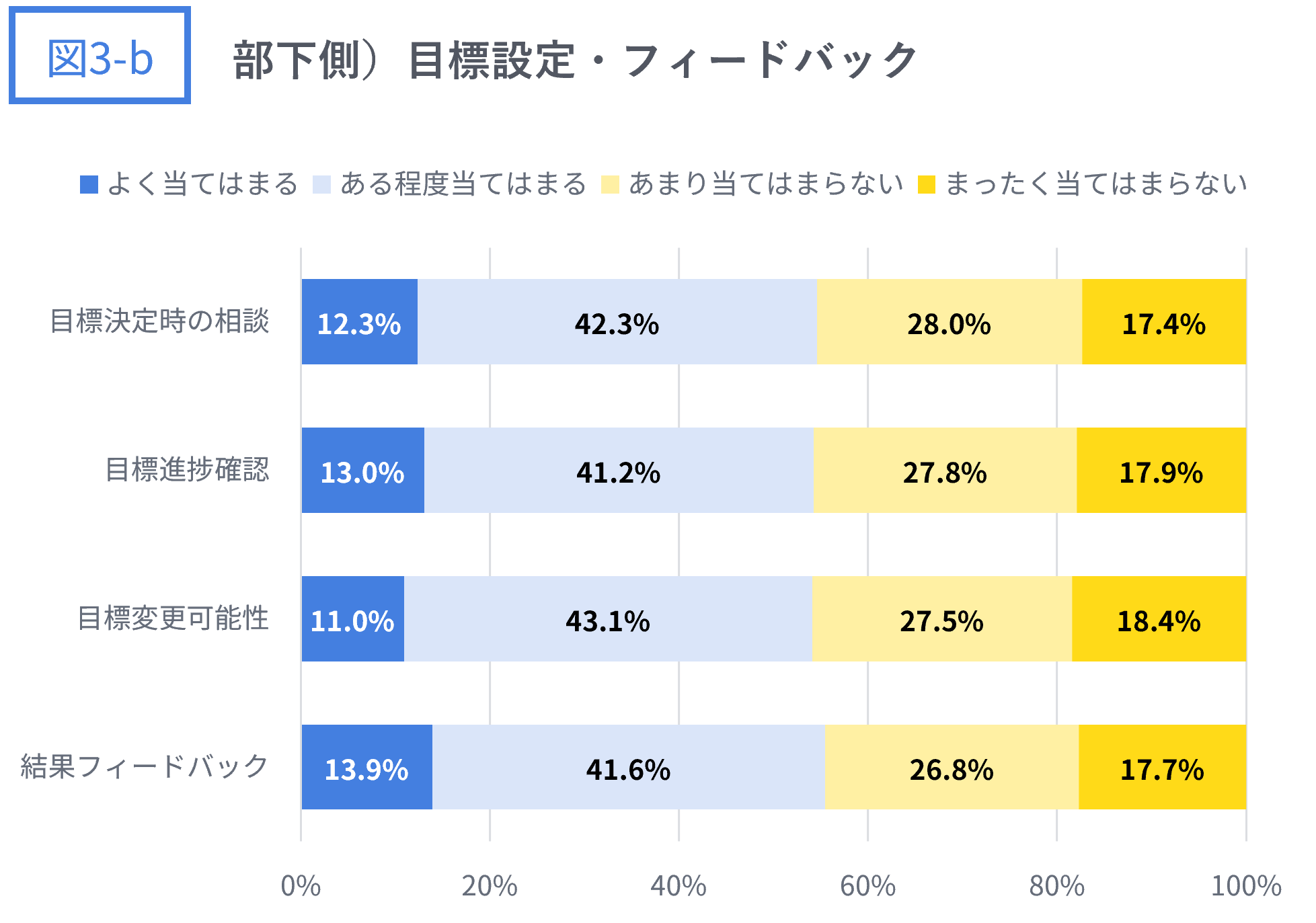

上司側と部下側の認識を、それぞれ見てみます。まずは、目標設定プロセスとフィードバックの充実感についてです。

<導入文>

・上司側:部下を評価する、あるいは部下の目標を管理する立場で回答してください(回答者数272人)

・部下側:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください(回答者数575人)

<表側>

【目標決定時の相談】

・上司側:期初の目標設定時には、部下と十分に相談をして目標を決めている

・部下側:期初の目標設定時には上司と相談をして目標を決める

【目標進捗確認】

・上司側:期中に部下の目標の進捗確認をする機会を十分に取れている

・部下側:期中に目標の進捗確認の機会がある

【目標変更可能性】

・上司側:必要があれば、私の部下は期中に目標の変更ができる

・部下側:必要があれば、期中に目標が変更できる

【結果フィードバック】

・上司側:評価結果に関して、部下に適切にフィードバックができている

・部下側:評価結果に対し、上司からフィードバックされる機会がある

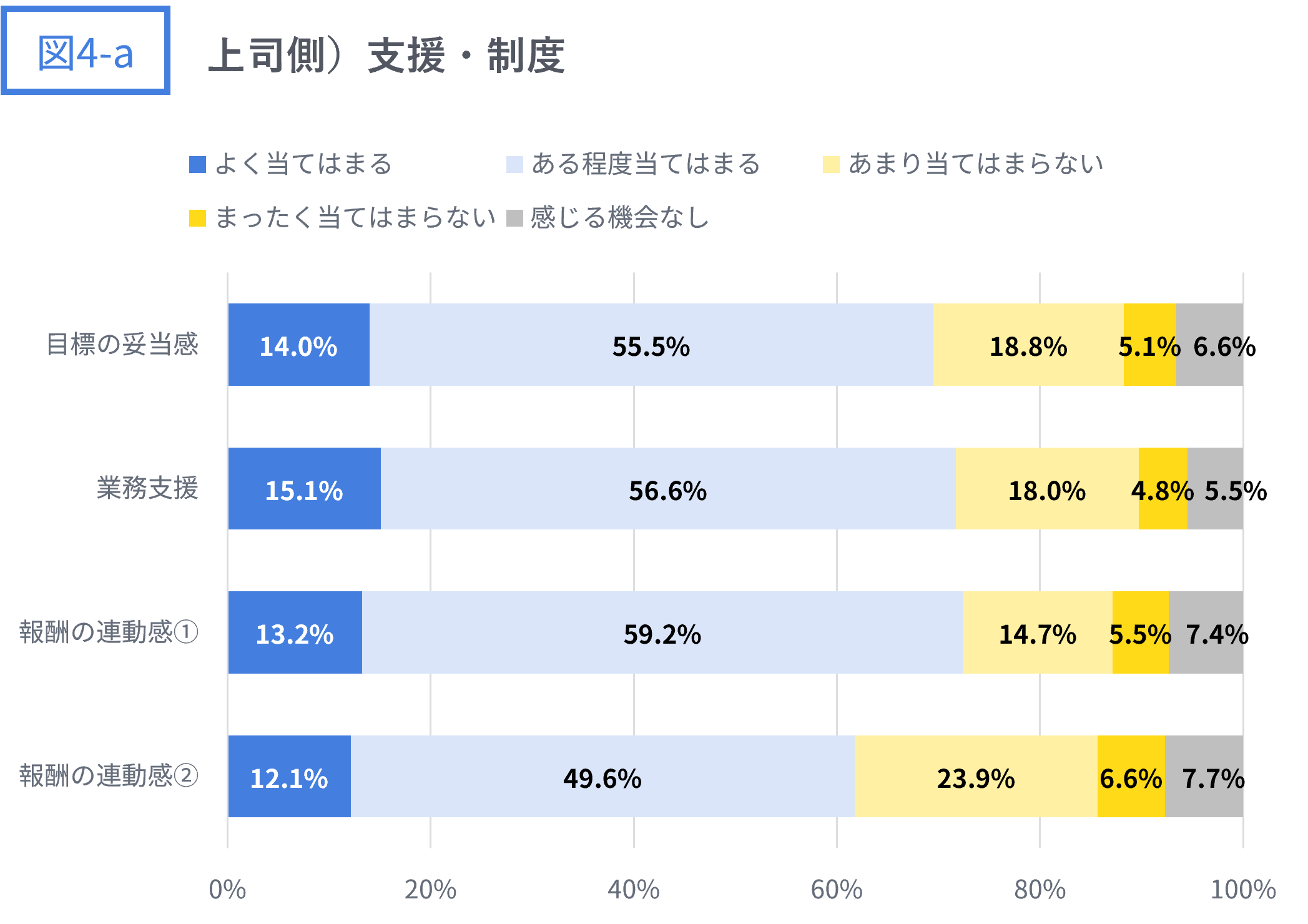

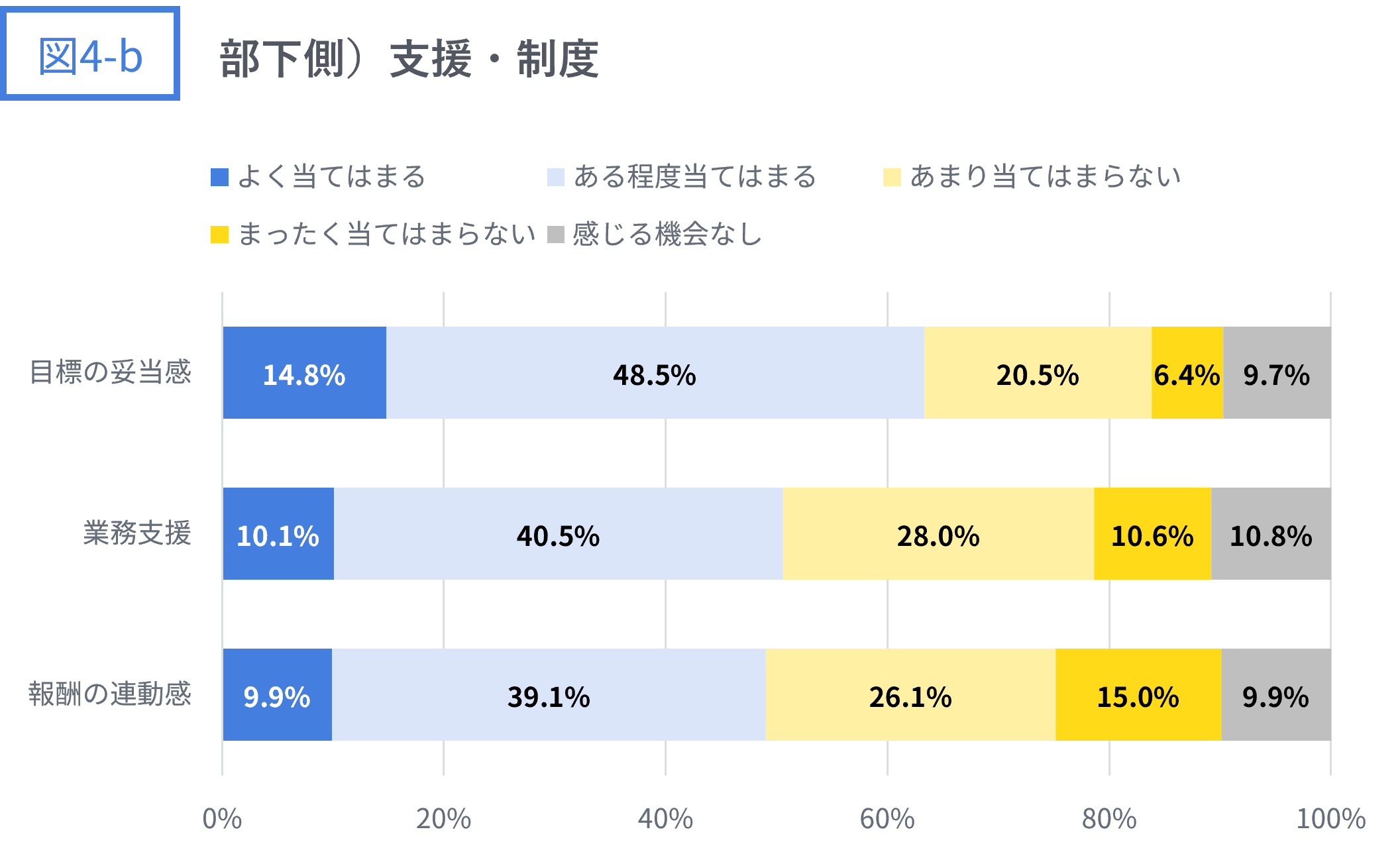

続いて、支援の充実感や報酬の連動感について、上司側と部下側それぞれの認識のグラフです。

<導入文>

・上司側:部下を評価する、あるいは部下の目標を管理する立場で回答してください(回答者数272人)

・部下側:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください(回答者数575人)

<表側>

【目標の妥当感】

・上司側: 部下の目標は妥当な目標を設定できている

・部下側: 最終的に設定された目標は妥当であると感じる

【業務支援】

・上司側: 設定した目標にあった支援を部下にできている

・部下側: 設定した目標にあった支援を受けられている

【報酬の連動感】

・上司側: ①部下には評価結果に見合った昇給(給与アップ)ができていると感じる ②部下には評価結果に見合った降給(給与ダウン)ができていると感じる

・部下側: 自身の評価結果に見合った昇給・降給(給与の上げ下げ)があると感じる

図3・図4を通じて、部下側の認識よりも、上司側の認識がやや甘い傾向にあることが分かりますが、立場上ある程度避けられない認識差と思われます。ただし上司・部下間で「当てはまる計(よく当てはまる+ある程度当てはまる)」の差が大きい項目として、「目標進捗確認(差分15.6pt)」「業務支援(差分21.1pt)」「報酬の連動感(上司①との差分が23.4pt)」となっています。このうち「業務支援」と「報酬の連動感」は、部下の評価結果に対する納得感にも強く影響を及ぼすと思われる項目であり、上司側が十分に業務支援や評価に見合った昇給ができていると考えていても、部下側はそうは思っておらず、評価結果への納得感を下げていることもあるかもしれません。

さいごに

本記事では、部下を評価する立場にある上司を対象に、部下の評価結果への納得感や評価プロセスに関する認識を尋ねたアンケート結果を紹介しました。前回の「被評価者(部下)の納得感」に関する調査結果とあわせて、上司側の見立てを比較しています。

まず、評価結果への納得感については、上司の約8割が「部下は最終的に納得している」と考えている一方、部下自身で納得感を持つ人は6割弱にとどまり、両者の間にはおよそ20ポイントの差が見られました。さらに、評価プロセスの各段階(目標設定・進捗確認・フィードバック)や、業務支援・報酬との連動といった要素についても、上司の方が肯定的に捉える傾向が確認されました。特に「業務支援」や「報酬の連動感」では差が大きく、上司が「できている」と感じていても、部下がそうは感じていない場合があるようです。

今回の結果からは、上司と部下のあいだで、評価の受け止め方に一定のずれが存在する可能性がうかがえました。こうした認識の差は、評価制度そのものというよりも、評価を通じた日々のコミュニケーションや支援のあり方に関わる部分が大きいのかもしれません。

上司が「支援できている」と感じていても、部下がその意図を十分に受け取れていない場合もある――。

そうした小さなすれ違いの積み重ねが、最終的な納得感に影響していることも考えられます。

評価制度をより機能的に活かすためには、制度設計の改善だけでなく、「どのように関わり合うか」という日常のプロセスに目を向けることも重要だといえるでしょう。

【インターネットサーベイ調査概要】

<実施詳細>

-

-

-

-

-

-

-

- 配信:2025/3/24

- サンプル回収数:1,000サンプル(今回の分析においては、このうち被評価者の立場をもつ575サンプル)

- 配信・回収条件

年齢:20歳以上66歳未満

性別:男女

配信地域:全国

対象条件:有業者(自由業を除く)

-

-

-

-

-

-

<設問と回答選択肢(今回調査)>

問:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる/5 そのように感じる機会がない(自社には目標設定がない等)

表側:評価結果には総じて納得感がある/設定した目標にあった支援を受けられている/最終的な評価結果について、上司から丁寧にフィードバックを受けられていると感じる/最終的に設定された目標は妥当であると感じる/評価項目は適切だと感じる/自身の評価結果に見合った昇給・降給(給与の上げ下げ)があると感じる

問:部下を評価する、あるいは部下の目標を管理する立場で回答してください。(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる/5 そのように感じる機会がない(自社には目標設定がない等)

表側:部下の目標は妥当な目標を設定できている/設定した目標にあった業務を部下に担当させている/設定した目標にあった支援を部下にできている/部下の自己評価と自身がその部下につける評価には乖離があると感じる/部下の評価をする際に、自分は可もなく不可もない中間の評価をつけやすい/部下の評価をする際に、自分は甘くなりやすい/部下の評価をする際に、自分は厳しくなりやすい/評価基準に沿って評価を決める前に「この部下にはこの評価をつけよう」となんとなく思い描いている/評価期間の前半よりも後半の行動・成果を重視しがちだ/部下につけている評価は総じて適切だと感じる/自分の部下は最終的な評価結果に納得している/部下には評価結果に見合った昇給(給与アップ)ができていると感じる/部下には評価結果に見合った降給(給与ダウン)ができていると感じる/部下に評価結果に見合った昇格・昇進(役職や等級アップ)をさせていると感じる/部下に評価結果に見合った降格(役職や等級ダウン)をさせていると感じる

問:部下を評価する、あるいは部下の目標を管理する立場で回答してください。(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる

表側:期初の目標設定時には、部下と十分に相談をして目標を決めている/期中に部下の目標の進捗確認をする機会を十分に取れている/必要があれば、私の部下は期中に目標の変更ができる/評価結果に関して、部下に適切にフィードバックができている

問:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください。(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる

表側:期初の目標設定時には上司と相談をして目標を決める/期中に目標の進捗確認の機会がある/必要があれば、期中に目標が変更できる/評価結果に対し、上司からフィードバックされる機会がある

問:自身が評価をされる、あるいは自分の目標設定をするという立場で回答してください。(MTX-SA)

表頭(選択肢):1 まったく当てはまらない/2 あまり当てはまらない/3 ある程度当てはまる/4 よく当てはまる

表側:最終的に設定された目標は妥当であると感じる/設定した目標と自身が担当する業務が乖離している/設定した目標にあった支援を受けられている/自身がつけた評価と実際に返ってくる評価に乖離があると感じる/評価項目は適切だと感じる/最終的な評価結果について、上司から丁寧にフィードバックを受けられていると感じる/評価結果には総じて納得感がある/自分は過大評価されているように感じる/自分は過小評価されているように感じる/自身の評価結果に見合った昇給・降給(給与の上げ下げ)があると感じる/自身の評価結果に見合った昇格・降格(役職や等級の上げ下げ)があると感じる

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。

最近の投稿

- 2026年2月20日

- 2026年2月6日

- 2026年1月15日

- 2026年1月9日

- 2025年11月20日

カテゴリ別アーカイブ

年別アーカイブ

- 本サイト記事の引用・転載の際は、必ず「出典:カオナビHRテクノロジー総研」と明記してください

- Webページなど電子的な媒体への引用・転載の場合、該当記事のURLも加えて掲載ください。

- 報道関係者様による引用・転載の場合、掲載動向の把握のため、こちらまでご連絡いただけますようお願い致します。